di GIROLAMO DE MICHELE.

and as you rise above the fear-lines in his crown

you look down, hearing the sound of the faces in the growd

[Pink Floyd, ⇒ Fearless]

Diceva De Andrè che «tutti noi siamo degli artisti. Il fatto è che non abbiamo le condizioni di opportunità per poterlo essere. È molto difficile che chi lavora otto ore a un tornio venga a casa e si metta lì a cercare di comporre una canzone». Beh, è ciò che ha fatto Alberto Prunetti con 108. The new working class hero (Laterza, pp. 135, € 15: ⇒ qui il booktrailer), pubblicato in complice concomitanza con altre scritture – da Non è lavoro, è sfruttamento di Marta Fana a Forza lavoro di Roberto Ciccarelli, ma anche La lettera sovversiva di Vanessa Roghi (che non c’entra, ma c’entra) – che rimettono al centro l’ordine del discorso del lavoro e della forza lavoro nell’epoca della precarizzazione delle esistenze.

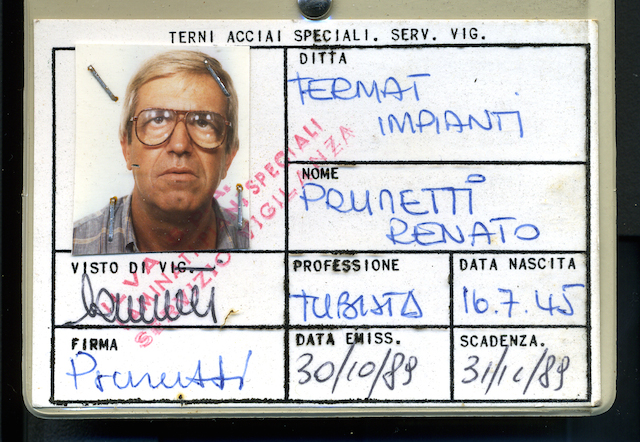

Nato nella città di ferro che produceva le rotaie di 108 metri, binari lunghi come uno stadio di calcio – «Listen, dicevo, l’Old Trafford del Manchester United si ferma a 105 metri d’erba» – promessa fallita del calcio di seconda categoria e della classe operaia maremmano-labronica, titano ribelle che aveva puntato tutto sul cavallo sbagliato – la laurea –, figlio delle officine che aveva indossato ali intellettuali di cera stearica, cera che si scioglieva in prossimità di quel sole che baci ai ricchi: questa la scheda bio dell’autore. Per babbo, un saldatore-tubista-manutentore che si lava i denti con la mola a spazzola, si fa la barba col cannello da taglio e sul cilindro incandescente appena forgiato si cucina uova e bacon in padella: quel Renato di cui conosciamo la storia e la morte da ⇒ Amianto. Un babbo che insegna al figlio poche e semplici regole universali, che valgono ovunque ci sia la classe operaia:

Nato nella città di ferro che produceva le rotaie di 108 metri, binari lunghi come uno stadio di calcio – «Listen, dicevo, l’Old Trafford del Manchester United si ferma a 105 metri d’erba» – promessa fallita del calcio di seconda categoria e della classe operaia maremmano-labronica, titano ribelle che aveva puntato tutto sul cavallo sbagliato – la laurea –, figlio delle officine che aveva indossato ali intellettuali di cera stearica, cera che si scioglieva in prossimità di quel sole che baci ai ricchi: questa la scheda bio dell’autore. Per babbo, un saldatore-tubista-manutentore che si lava i denti con la mola a spazzola, si fa la barba col cannello da taglio e sul cilindro incandescente appena forgiato si cucina uova e bacon in padella: quel Renato di cui conosciamo la storia e la morte da ⇒ Amianto. Un babbo che insegna al figlio poche e semplici regole universali, che valgono ovunque ci sia la classe operaia:

Dai una mano ai tu’ soci. Sciopera. Non leccà il culo al capo. Non fa’ il crumiro. Non infierì se ti tocca menà. Non prendertela troppo coi pisani, so’ umani anche loro. Diffida dei quattrinai. Se uno studiato ti chiama signore, mettiti col culo al muro.

Al Prunetti sembrava che i concetti fluiscano dalla mente come l’olio in un motore, senza fare schiuma, asportando fuliggine da cilindri e pistoni: così prova a evadere dalla segmentazione sociale con lo studio. Ma anche al liceo si finisce per dividersi per quartieri di provenienza, altro che rose e fiori – avoglia a be’ ova, bimbo mio!, avrebbe detto Renato. E poi sono arrivati gli anni Novanta: gli operai son stati sconfitti, scompare il padrone e spuntano gli imprenditori. L’università sotto assedio da parte della logica aziendale è un fortino che fa acqua da ogni falla: professori che un tempo parlavano di operai ora insegnano la semiotica del lusso. Insomma, ai figli di operai la vita fa il morso del ciuco.

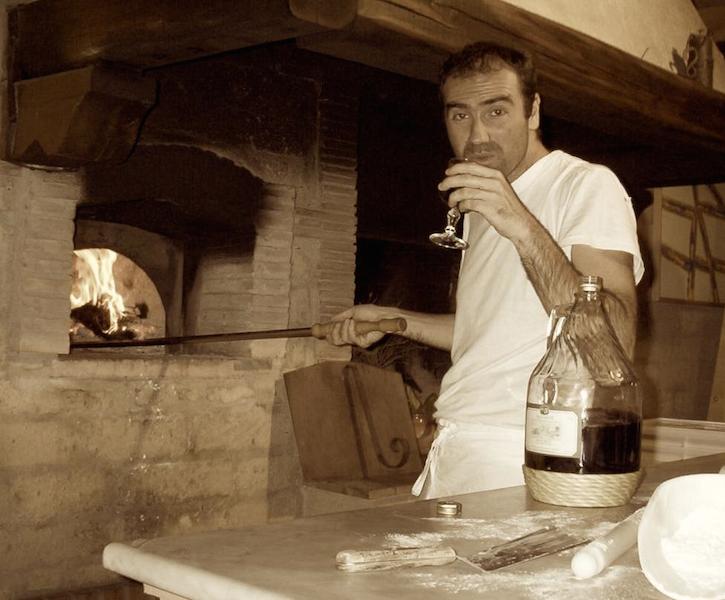

E il Prunetti emigra al nero in una pizzeria italiana di Bristol. La farina. Il calore. Lo sgobbo. Le paghe stornate d’una buona quota per l’alloggio in un lurido dormitorio. Al pezzo sette giorni su sette. Sotto la paga minima britannica. Senza day-off. Senza holiday pay. Senza National Insurance Number. Senza straordinari. A great Italian Family, come no? Cervelli in fuga che impastavano acqua e farina come se non ci fosse un domani: «Noi espatriati e tecnologici, mica disperati e immigrati. Noi in cerca di opportunità, gli altri che scappano dalla miseria. E bamboccione chi rimane». Lavori dove i verbi sono all’imperativo e li usa solo il boss, gli edifici di ardesia per i manager, in legno ricoperto con una pellicola isolante in plastica per il teaching staff, di eternit per gli sguatteri delle cucine.

E dunque odore di grasso fisso che s’incista nei pori della pelle, più forte di ogni doccia, e lingue che si impastano in un cockney labronico, «mais oui, bien sûr, il faut faire le revenir… alè, il soffritto… then you add bacon and involtini mas pork sousage and meatboals… then tomatos soace like the rain, mais oui, come se piovesse». E personaggi epici e straccioni come Gerald, il vecchio attore sudicio che impastava improperi miscelando versi di Shelley e brani dal Frankenstein e recitò Amleto col grembiule da cucina ai fianchi e una scarpa da ginnastica puzzolente al posto del teschio di Yorick. Dai quali s’impara una lezione che non c’è sui libri:

In fondo, anche Shakespeare aveva detto che il succo della vita era quella roba lì: uno ti dà uno schiaffo, te glielo ridai, un altro rompe una bottiglia e minaccia di aprirti il collo. A quel punto non puoi perdere la faccia coi tuoi amici, è una cosa d’orgoglio. Ti fai sotto e scoppiano le tragedie. Sono secoli che gli studiosi e i critici cercano di decifrare i segreti di Shakespeare. Basterebbe entrare in un pub di lavoratori il venerdì sera e il mistero sarebbe risolto. Orgoglio, Paura, Vendetta, Gelosia. Ci sono più cose tra il bancone e la latrina di un qualsiasi pub inglese di una catena di franchising, di quante ne sogni la vostra filosofia.

Finché viene il giorno in cui il Prunetti, con la mano ustionata, giura sul corpo e il sangue dei lavoratori feriti, sfruttati e umiliati di scrivere e raccontare tutto. Di raccontare quell’idolo che si nutriva alimentandosi della carne e del sangue, delle nostre braccia di lavoratori. Perché il momento è arrivato. Perché cosa racconti, cosa scrivi con quelle mani se gli occhi non vedono, se il cuore non desidera e non spera, se lo stomaco non conosce la fame e il fegato la rabbia?

Torna a casa, per scoprire che l’altoforno è stato spento: «S’è fuso carbone e ferro per novemila anni di seguito e proprio ora all’improvviso dicono che bisogna spenge’ l’altoforno e se non avete ferro mangiate brioches, maremma sbiellata». E che il babbo, vecchio cowboy del metallo, sta male: stanco e spossato, le gambe svuotate di muscoli, smagrito, ossuto, la barba dura e i bronchi in fiamme. Nel babbo morente di amianto, Alberto vede la classe operaia portata via dall’Entità:

Percepivo il debole polso della mano di Renato eppure vedevo altri corpi di lavoratori. Sentivo l’odore della raffineria di Busalla, dove aveva lavorato sotto la zampa e la fiamma di un drago, e il clamore dei cantieri industriali di Taranto e Terni.

Nella morte del padre tutte le ingiustizie del mondo che arrivano come cazzotti al fegato: «le sentivo ora, come se fosse il mio corpo un altoforno dove tutte le cose storte che avevo visto nel viaggio fondessero in un unico blumo di acciaio».

E comincia a raccontare, con la lingua dei bardi delle cause perse, dei cavalieri erranti che lottano contro i mulini a vento, dei camminamenti che prestano le proprie gambe alle utopie e fanno i facchini, o le pulizie o i camerieri e studiano un idioma straniero in una scuola serale, con le castagne in tasca. Con la lingua di Quattr’etti, una sola moltitudine d’operaio che ha nutrito l’altoforno a coke per trent’anni, nella cui voce parlano intere assemblee di proletari espulsi dal ciclo dell’acciaio. Che pretendono il pane e le rose, il salario equo e i sonetti d’amore del poeta dell’Avon.

Il dovere, e il coraggio, di scrivere di queste esistenze sfruttate e precarie, di produrre narrazioni concatenate contro il lavoro, lo sfruttamento, l’Entità-capitale che, come un mostro lovecraftiano, si nutre della carne e del sangue degli sfruttati:

Sentivo che le storie corali delle api, narrate attraverso i loro cromosomi, si sarebbero strutturate in un codice elicoidale anonimo che avrebbe accerchiato l’Entità. Di sciamatura in sciamatura, altre colonie si sarebbero staccate replicando il patrimonio genetico delle api resistenti al sibilo asmatico dell’Entità, per diffondere una danza gioiosa di operaie che avrebbero un giorno circondato e avvolto quella creatura avversa, fino a soffocarla.

Il lettore credeva di trovare un cuoco, e scopre un intero equipaggio, una moltitudine nella quale non si è mai soli:

Quando mi troverò nel fango, triste come un altoforno spento, con le dita attaccate agli inguini strizzati o senza fiato per una pallonata della vita nello stomaco, coi miei sogni sconvolti o crollati, nel vento e nella pioggia, saprò che mi tenderete una mano per dirmi: tranquillo, è il mestiere che entra. Saprò che mai camminerò da solo.

nota: questa recensione è composta in prevalenza dalle stesse parole del libro recensito – non serviva aggiungerne altre